서술되지 않는 숲

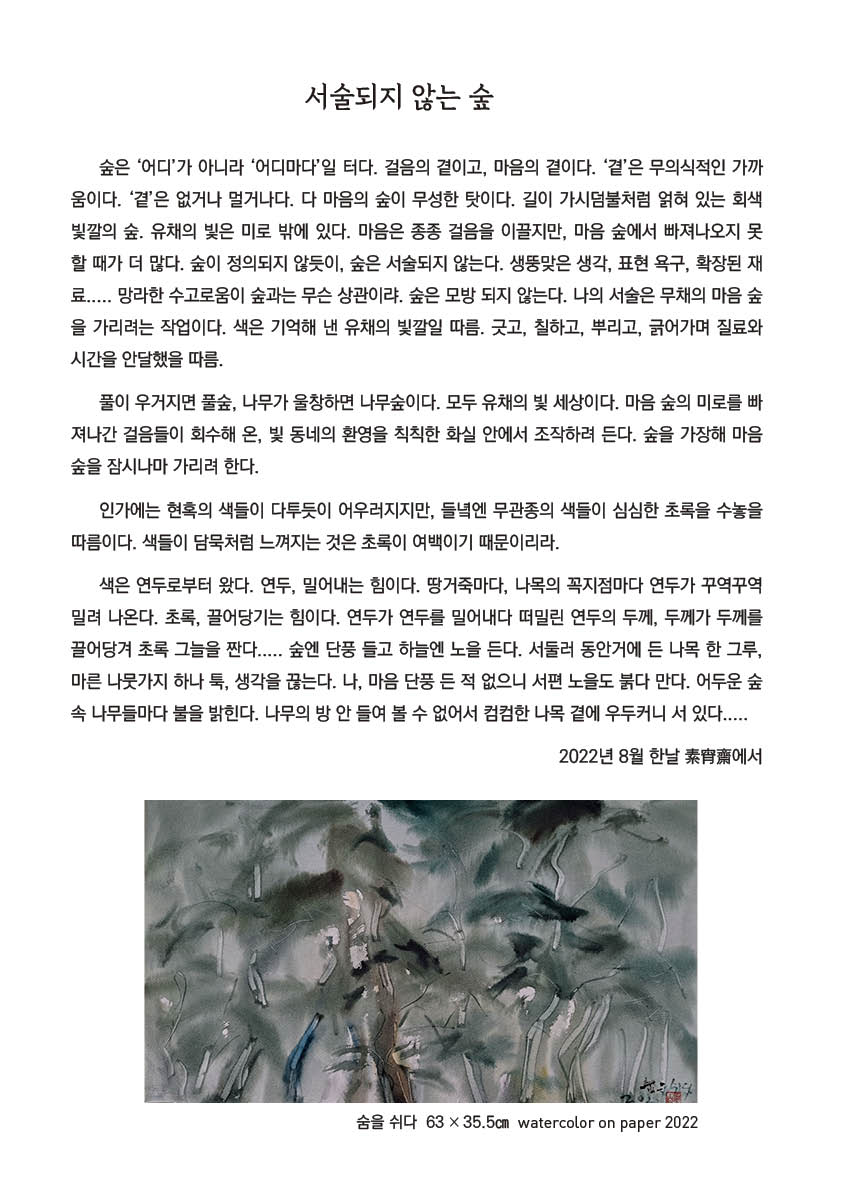

숲은 ‘어디’가 아니라 ‘어디마다’일 터다. 걸음의 곁이고, 마음의 곁이다. ‘곁’은 무의식적인 가까움이다. ‘곁’은 없거나 멀거나다. 다 마음의 숲이 무성한 탓이다. 길이 가시덤불처럼 얽혀 있는 회색 빛깔의 숲. 유채의 빛은 미로 밖에 있다. 마음은 종종 걸음을 이끌지만, 마음 숲에서 빠져나오지 못할 때가 더 많다. 숲이 정의되지 않듯이, 숲은 서술되지 않는다. 생뚱맞은 생각, 표현 욕구, 확장된 재료..... 망라한 수고로움이 숲과는 무슨 상관인가. 숲은 모방되지 않는다. 나의 서술은 무채의 마음 숲을 가리는 작업이다. 색은 기억해 낸 유채의 빛깔일 따름. 긋고, 칠하고, 뿌리고, 긁어가며 질료와 시간을 안달할 따름.

풀이 우거지면 풀숲, 나무가 울창하면 나무숲이다. 모두 유채의 빛 세상이다. 마음 숲의 미로를 빠져나간 걸음들이 회수해 온, 빛 동네의 환영을 칙칙한 화실 안에서 조작하려 든다. 숲을 가장해 마음 숲을 잠시나마 가리려 한다.

인가에는 현혹의 색들이 다투듯이 어우러지지만, 들녘엔 무관종의 색들만이 심심한 초록을 수 놓을 따름이다. 색들이 담묵처럼 느껴지는 것은 초록이 여백이기 때문이리라.

색은 연두로부터 왔다. 연두, 밀어내는 힘이다. 땅거죽마다, 나목의 꼭지점마다 연두가 꾸역꾸역 밀려 나온다. 초록, 끌어당기는 힘이다. 연두가 연두를 밀어내다 떠밀린 연두의 두께, 두께가 두께를 끌어당겨 초록 그늘을 짠다..... 숲엔 단풍 들고 하늘엔 노을 든다. 서둘러 동안거에 든 나목 한 그루, 마른 나뭇가지 하나 툭, 생각을 끊는다. 나, 마음 단풍 든 적 없으니 서편 노을도 붉다 만다. 어두운 숲속 나무들마다 불을 밝힌다. 나무의 방 안 들여 볼 수 없어서 컴컴한 나목 곁에 우두커니 서 있다.....

2022. 8. 素宵齋에서

숲....늙어가는 어느 시골 화가의 뒷모습 같은

방의경이 작사하고 양희은이 노래한 아름다운 것들(원제 Mary Hamilton)은 숲에 관한 서정적인 리포트다. 오규원 시인의 말을 빌리면 새똥과 돌멩이 시냇물 소리 같은 수풀에 깃들어 사는 자잘한 이야기다.

예전에 화가가 했던 얘기가 기억난다. 아마도 기차여행 중이었을 것이다. 차창 밖으로 산을 넘어가는 길을 볼 때면 그 너머가 늘 궁금했다고 한다. 무지개를 잡으러 떠난 소년 이야기의 현실적 버전이었을까.....물론 한 번도 중도에 기차에서 내려 그 길을 따라간 적은 없다. 그래서 가지 못한 그 길은 결국 가슴속에 남는다.

꿈속이었을까

촌로(村老)가 되어버린 어떤 사내가 어느 날 언덕을 넘어간다.

그 언덕 너머엔 과연 미지의 세계가 펼쳐져 있다. 다만 조선 땅에서 흔히 볼 수 있는 보통의 풍광이다. 빼곡한 나무들, 헝클어진 갈필의 선과 숨결처럼 번지는 빛깔의 여백, 멀리 구릉 위로 구름이 흘러가고 먼 산은 또 가끔씩 구름 속에 모습을 감추기도 한다. 초목들 사이엔 야생화가 흐드러지게 피었다.

아니다. 보여지는 것이 그 전부는 아니다. 보이지 않는 것도 많다. 새 둥지와 벌레 소리, 토끼가 다니던 꼬불꼬불한 길과 누군가 주워 모은 도토리 창고, 오래된 애총(-塚), 이슬 맺힌 풀잎과 그 물 한 방울 속에 들어간 우주..... 그곳에서는 삶과 죽음조차 사소하다. 그렇게 해와 달은 스쳐 지나갔으리라. 흔적도 없이 말이다.

화가는 자신이 그린 그림 속에서 걸어 나와 숲으로 들어간다. 그의 뒷모습이 숲속에서 점이 되어 사라진다. 한때 계곡을 즐겨 그렸던 계곡의 화가는 그렇게 문득 우리 곁을 떠났다. 그는 남겨진 우리를 향해 말하고 있다. ‘난 돌아가지 않는다.’

그림은 비록 화가의 말이지만 그 의미를 제대로 해독하기는 어렵다. 문자 역시 그림에서 태어났으나 그림으로 환원되지는 않는다.

조물주는 눈으로 볼 수 없는 바람을 우리에게 보여주기 위해 들판의 풀들을 만들었다. 밥 딜런이 이렇게 노래했다. 우리가 찾고 있는 대답을 그 바람은 알고 있을까.

김철옥, 40년 지기 술동무